こんにちは。

大阪の校舎で現代文と小論文を教えています新井といいます。

大阪校のある日の授業風景、面接練習の時間です。

「かく」ことは大事です。

もちろん、鉛筆を持って紙に字を書くということです。

これも毎度私が口にしていることではあるのですが、改めて思うことの一つです。

授業でノートをとること、小論文を作るときにまずは真っ白な余白に思いついたことのメモを書き出すこと

長文問題を解くときに、本文の重要語をマル囲みしたり一文に線を引くこと

手を動かして文字を「かく」ということをみなさんどれだけやっていますか?

書家の石川九楊は、「かく」という行為は対象に働きかけ、何かを作り出す行為なのだと論じています。「かく」という和語に漢字をあててみましょう―書く、描く、掻く…どれもモノに道具を使ってあなたの手で何かを残すという行為であることは共通しています。

(ちなみにこの文章は立命館大の国語の試験で出題されています。私も何度か授業で用いました)

大事なことは、「あなたの手で」というところだと、私は思っています。

じつは、自分の身体(腕・手)で道具を使い、モノに働きかけるということは人間にしかできない営みです。そして、形になったものを自分の目で見て、さらに美しく整えていくことを重ねる…これも人間にしかできないことだと思います。

人が書いたものを読み、受けとめて考えるということ、そしてあなたの考えをかたちにして人に手渡そうとすること―そうした作業こそがわたしたちを人間らしくしている。私たちは長い間それを自分の手を使って営んで来た。受験勉強もその延長にあるものの一つだと思います。だとしたら、あなたの手で道具を使って「書く」という行為を大事にすべきです。

「話す」ときであっても、あなたの気づきを文字に残すことは大事です。

いま、入試に向けて対策に取り組んでいる受験生の皆さん。「見てるだけ」で何かわかったような気になって満足していませんか?

たとえば、私は小論文の時間に「上手な人の作品」を取り上げてワークショップを行いますが、「目で読んで上手だと感じる」だけでは足りない、この人の書いたものを5回書き取ってみなさいと生徒たちによく話します。文章は頭だけで書くものではありません。道具を操って手で作りあげるものです。その中で上手な人の考え方の道筋、言葉の選び方や使い方、文章の型というものが「身につく」ものだと思います。

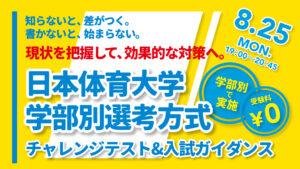

もちろんタイシンの授業は、9月以降も続きます。直前特訓では小論文も、国語も手を使って一字一字かくというお稽古が続きます。そして、わたしたちはあなたが書いたものを受け止めて、さらに伝えたいことを書き足してあなたのもとに戻します。和歌の時代から、寺子屋の時代から、私たちはこういう営みを続けてきたことに思いをはせながら。